本文

健康づくりの豆知識

がん

日本人のおよそ2人に1人が、がんにかかると推計されています。誰がかかってもおかしくありません。自分や家族、親しい人ががんと向き合うことになった時に備え、がんについて正しい知識を身につけておくことが大切です。

どうしてがん検診が重要?

がんにかかっても、初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。しかし、症状がなくてもがんは少しずつ体を蝕み、自覚症状が現れた時にはかなり進行していることがあります。恐ろしいイメージが強いですが、近年は早期発見技術や治療法の進歩により、治せるケースが格段に増えてきました。大切な命を守るために、定期的にがん検診を受けましょう。

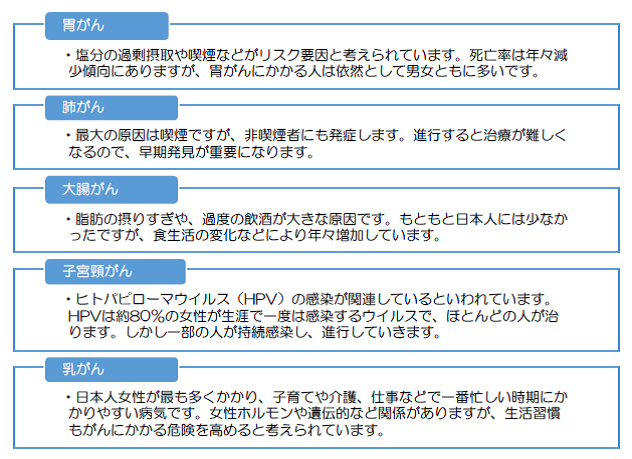

がんの原因とされているもの(厚労省が推奨しているがん検診に基づいたものを紹介)

安中市で行われているがん検診

市では毎年がん検診を受けることができます。希望の医療機関で受ける「個別検診」と、お住まいの地域から近い公民館等で受けられる「集団検診」を選択することができます。→詳しくは各種健康診査一覧

精密検査を忘れずに

異常があったら、必ず精密検査を受けましょう。精密検査の必要があると判断された場合、より詳しい検査を行い、本当にがんがあるか調べる必要があります。「症状がない」「健康だから」という理由で検査を受けないと、がんを放置してしまう可能性があります。

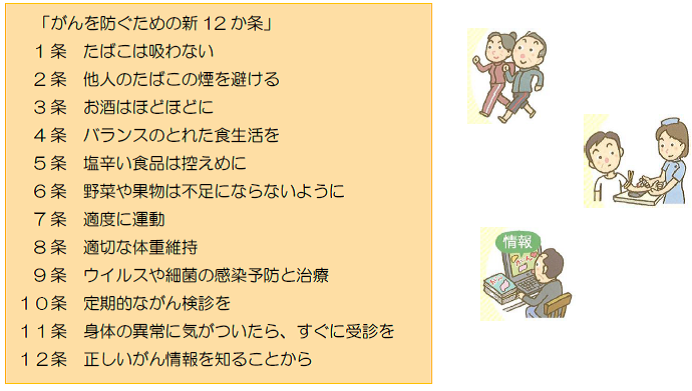

ライフスタイルをチェック!

がんを予防するためには、日頃の生活習慣が重要です。まずは見直してみませんか?

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

循環器疾患

循環器病とは、心臓病と脳卒中をあわせていいます。高血圧や脂質異常症、糖尿病、喫煙などが循環器病の要因となります。そのため、運動、食生活、喫煙など日々の生活習慣を見直し、高血圧や脂質異常の改善が大切となります。

高血圧の予防

塩分の摂り過ぎは高血圧の原因となり、心疾患や脳卒中、腎不全などのリスクを高めます。減塩を心がけ、

病気のリスクを減らしましょう。

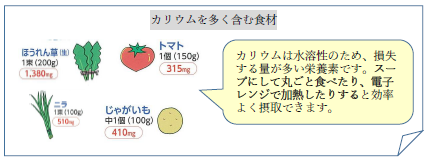

- カリウムを含む食品を積極的に!

血液中のナトリウム濃度を抑えるのに効果的な栄養素がカリウムです。カリウムは水分と一緒に摂取することで、ナトリウムを体外に排出します。

- 塩分を控える工夫

日本人の食生活は食塩が多くなりやすい特徴があります。

食品表示で塩分量を確かめて、減塩を心がけるようにしましょう。

食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000

<食べるときのコツ>

- ラーメンなどを食べるときはスープを残す

- 漬物、塩辛などの食品は控えめにする

- 調味料は「かける」ではなく「つける」ようにする

<つくるときのコツ>

- 味付けには、だしやお酢、香辛料、柑橘類などを活用する

- 減塩の調味料を使う(減塩みそ、減塩しょうゆなど)

- 天然食材(こんぶ、かつおぶし、にぼし、干し椎茸など)からだしをとる

- 具だくさんのみそ汁にする

脂質異常症の予防

脂質異常症の主な原因は、食べ過ぎや飲みすぎ、運動不足などの生活習慣です。これらは高血圧や高血糖を引き起こします。栄養バランスの良い食事を1日3食とることを心がけましょう。伝統的な和食がおすすめです。

- 油脂を選びましょう

油脂には下記のような種類があります。LDLコレステロール値を下げるには、飽和脂肪酸を摂取する回数や量を減らし、不飽和脂肪酸を適量摂ることが大切です。

適量摂る 不飽和脂肪酸 →青魚、オリーブ油、ごま油 など

摂取を減らす 飽和脂肪酸 →肉の脂身、ラード、バター、チーズ など

摂取を避ける トランス脂肪酸 →マーガリン、ショートニング など

毎年の健診を受けましょう

毎年の健診結果から自分の健康状態を確認しましょう。健診結果は経年変化を見ることが大切です。現在は異常値が示されていなくても、毎年少しずつでも保健指導判定値に近づいているならば注意が必要です。今回の健診結果を生活習慣を見直すきっかけにして、今後の健康づくりに役立てましょう。

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

糖尿病

高血糖とは、血糖がなんらかの原因で細胞に取り込まれなくなり、血液中にあふれている状態です。この高血糖の状態が続いているのが糖尿病です。その状態がさらに続き、さらに高血圧や脂質異常などによるメタボリックシンドロームが加わると、動脈硬化が急速に進行します。悪化すると目や神経、腎臓などに合併症を引き起こします。

糖尿病の予防

食生活のポイント

栄養素の過不足がないように、栄養バランスの良い食事をしましょう。食べてはいけない食品は基本的にはなく、糖尿病に良い食品もありません。つまり、色々な食品を食べることが大切です。

- 朝食は抜かずに1日3食規則正しく、過食を控える

-朝にしっかりエネルギーを摂り、昼間の活動を! - 野菜、きのこ、海藻などにより食物繊維を豊富に

-血糖値の急上昇を抑える! - 食事は野菜から食べる

ー野菜を最初に食べることで血糖値の上昇が緩やかに! - 炭水化物のとりすぎに注意する

ー炭水化物の重ね食いは避け、バランス良く! - おやつなど間食はなるべく控える

ーとる場合には時間と量を決めて!

運動のポイント

糖尿病を改善させる運動として、有酸素運動とレジスタンス運動(おもりや抵抗負荷に対して動作を行う運動)の組み合わせが効果的とされています。

有酸素運動

種類:ウォーキング・ジョギング・水泳・自転車 など

強度:運動時心拍数が50歳未満で100~120拍/分、50歳以降で100拍/分以内

頻度:出来れば毎日、少なくとも週に3~5回、各20~60分間行い、1週間の合計150分以上

レジスタンス運動

種類:腹筋・ダンベル・腕立て伏せ、スクワット など

強度:1種目につき10~15回を1セットとして1~3セット

頻度:週に2~3回

上記は目安なので、個人の基礎体力、年齢、体重、健康状態などを踏まえ、好みにあった運動を取り入れるなど運動の楽しさを実感できるように工夫していきましょう。

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれる病気の総称です。

COPDは、有害な煙を長い間吸い続けることにより起こります。原因のおよそ9割はたばこです。COPDは喫煙者に多い病気ですが、非喫煙者もたばこの煙を間接的に吸い込むことで、かかる危険があります。

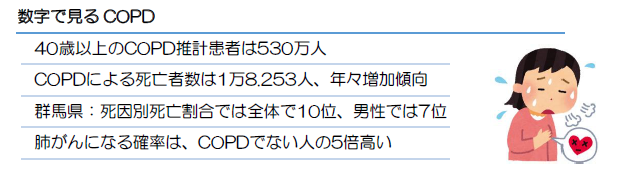

数字で見るCOPD

徐々に進行していく病気

COPDは進行性の病気です。はじめは運動時だけ症状が現れ、次第に軽い動作でも息苦しくなっていきます。進行していくと、食事を摂るのも大変になるので栄養状態は悪化していき、肺や骨格筋の機能障害、心臓の合併症も出てきます。

COPDでは、肺内部の破壊や気管支の狭窄が起こります。その結果、症状として息苦しさ、特に「息を吐き出しにくい」という症状が現れます。その他、「風邪でないのに咳や痰が続く、息切れがよくある、時々喘息が起こる、呼吸をするとヒューヒューいう、口をすぼめて呼吸をする、朝方に頭痛がある」などが見られます。

COPDの予防と治療

喫煙などで傷ついた肺を元に戻す方法はありません。その時点で残っている肺の働きを低下させないことが大切です。COPDは「有害な煙を長年吸い続けること」が原因であり、そのほとんどは喫煙です。COPDの予防・治療どちらもたばこを吸わないことが何より重要なのです。「たばこ」についての豆知識で、禁煙について考えてみましょう。

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

こころの健康

環境の変化、仕事や人間関係からくる重圧など、現代社会はストレス時代だとも言われています。ストレスについて正しく理解して、上手につきあい、毎日を快適に過ごしましょう

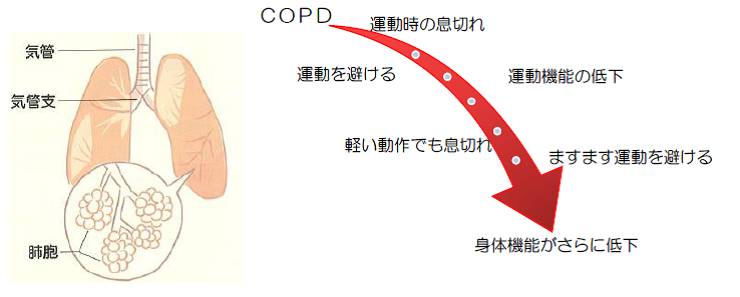

ストレスとは

ストレスとは、外部から刺激を受けたときに生じる緊張状態のことです。日常生活で起きるさまざまな変化=刺激がストレスの原因となります。

ストレスサインを知りましょう。

ストレスをためすぎると、こころや体の調子をくずしてしまうことがあります。そのため、ストレスサインを知り、早めに対処することが大切です。

【ストレスサインの例】

- 気持ちが落ち込む

- イライラする

- 食欲がない

- 眠れない

※歯や腰が痛くなる、耳鳴りがするなど、自分特有のサインがあれば、知っておくことも大切です。

症状が続く場合は、医療機関、保健福祉事務所、保健センター等早めに専門家に相談しましょう。

こころの健康のために

日頃の生活習慣を整え、健康の基礎を固めることが大切です。そして、ストレスがたまったと感じたときは、リラックスできる時間を生活の中に持てるようにしましょう。

栄養バランスの食事

栄養バランスのよい食事をすることで、健康な体と心を作ります。

質の良い睡眠

長時間の睡眠よりもすっきり目覚めて、昼間活動的に過ごせる質の良い睡眠が理想です

運動やストレッチ

適度な運動やストレッチにより体の緊張がほぐれ、血流があがることでリフレッシュできます。

お風呂にゆっくりつかる

38~40度のぬるめのお湯に10~20分ゆっくり入りましょう。胸の下までつかる半身浴がおすすめです

※リラックスする方法は、音楽を聴く、深呼吸をする、気の合う人と話すなど、自分が楽しい・心地よいと感じられるものを探しましょう。

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

次世代の健康

早寝・早起き・朝ごはん

一日の元気のために必ず朝ごはんを食べよう。パンやバナナ、牛乳などの簡単な朝ごはんでも、一日の活力源になります。

良い生活習慣を身につける

子どもの頃から、食事・運動・休養の健康的な生活習慣を身につけましょう。また妊娠前、妊娠中の健康管理にも注意し、適正な体重管理に努めましょう。

プレコンセプションケアについて考えてみましょう

「プレコンセプションケア」という言葉を知っていますか。プレコンセプションケアとは、若い男女が将来のライフプランを考えて、日々の生活や健康と向き合うことを言います。プレコンセプションケアについて知り、自分のできることからはじめてみませんか?

→詳しくは【プレコンセプションケアをはじめましょう】(安中市ホームページ)へ

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

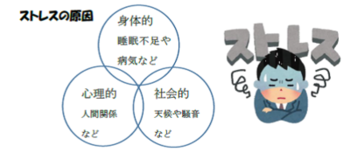

高齢者の健康

フレイルとは、加齢とともに心身の能力が低下し、「健康」から「要介護」へ移行する中間の状態のことです。フレイルは早期に対処すれば健康な状態へ回復することができます。

フレイルの要因

身体的要因:筋力の衰えによる運動機能の低下、口腔機能の低下による低栄養状態など

精神・心理的要因:身体が思うように動かないストレス、うつ症状、記憶力や判断力の低下、認知機能の低下など

社会的要因:家に閉じこもりがちなど

フレイルの予防

バランスよく食べ、低栄養を防ぐ

要介護状態になる大きな原因の1つは「低栄養」です。1日3食きちんと食べ、栄養バランスのよい食事を心がけましょう。

たんぱく質の摂取が大切

低栄養を防ぐために特に最も重要なのが、たんぱく質の摂取です。肉、魚、卵、大豆製品など、しっかりたんぱく質をとるようにしましょう。

歯や口の健康を維持

歯や口の機能は、「おいしく食べること」や「楽しく話すこと」など健康的な日常生活を送る上で欠かせない機能です。その機能をしっかり維持するため、簡単にできる口の体操を日々の習慣にしましょう。

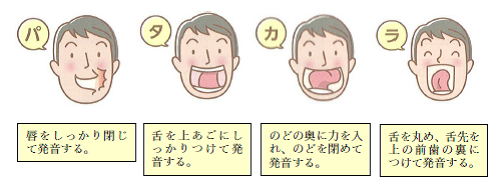

パタカラ体操 (飲み込む力を高める体操)

「パ」「タ」「カ」「ラ」と、はっきり発音する。(3回程度)

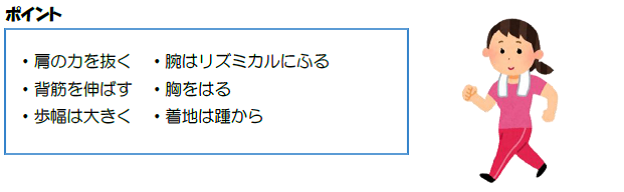

ウォーキングは手軽な有酸素運動

有酸素運動には、心肺機能を高めたり、動脈硬化を予防する効果があります。無理をせず、まずは今までより10分歩く時間を増やすことから始めてみましょう。

有酸素運動には、心肺機能を高めたり、動脈硬化を予防する効果があります。無理をせず、まずは今までより10分歩く時間を増やすことから始めてみましょう。

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

栄養・食生活

毎日の食事は生きていくために必要なものであり、また楽しみでもあります。

日々の食事において、栄養のバランスや適正量に心がけ、塩分・糖分・脂肪を減らすことにより肥満をはじめ、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を予防することができます。

食生活で気をつけたいポイント

- 塩分のとり過ぎに注意

塩分のとり過ぎは高血圧、脳卒中、心臓病を起こしやすくします。食事から摂る塩分は、1日8g以下に押さえましょう。食塩の使い過ぎを避け、酢や香辛料などを上手に使って薄味になれましょう。 - 甘いものの摂り過ぎに気をつけましょう

1日の砂糖摂取量は50g以下におさえましょう。また、果物は意外に糖分が多く含まれています。 - カルシウムを効率よく摂っていますか?

カルシウムは乳糖やビタミンDを含む牛乳、乳製品から摂取すると、より吸収がよく骨形成を増加させます。 - 一日一回、家族と食事を食べましょう。

家族揃って楽しい雰囲気のもとにおいしく食べることにより、消化・吸収の面にもよい影響を与え、食べた物も体の中で効果的に十分利用されることになります。食事を生活の楽しいひとときとして、また、家族のコミュニケーションの場として見直して見ましょう。

- 野菜をしっかり摂りましょう

ビタミン、ミネラルが豊富な野菜は高血圧や脂質異常症を改善し、脳卒中や心筋梗塞、消化器系がんの発生を抑えます。特に緑黄色野菜にはカロチンという、発がん抑制物質があります。1日350gが目標です。生野菜なら両手に一杯、ゆでた野菜は片手一杯です。

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

身体活動・運動

運動は、筋肉をつけ体力を養い、生活習慣病を予防すると同時に気分転換やストレスを発散する効果もあります。【これなら続けられる】という運動を見つけ、無理せず楽しく続けましょう。気軽にできる運動を紹介します。

有酸素運動

日常生活の中で手軽に行えるのがウォーキングです。時間をかけて体内に取り入れられた酸素が効率よく脂肪を燃やすことにより、肥満や生活習慣病の防止になります。

筋力トレーニング

筋力を鍛えると、エネルギー消費量の増加とともに、筋肉量の増加によって基礎代謝が高まります。基礎代謝が増えると、脂肪がつきにくい体になります。

- 脚上げ(太ももと下腹部を強くする)

- 床に横になり、片方の膝を曲げる。

- もう一方の膝を伸ばし、足首の角度を直角にしてから床からゆっくり持ち上げ、10秒間保持する。

- もも上げ(下半身と腹筋を強くする)

- 椅子に浅く座る。

- どちらかの肘を曲げ、その肘にむかって同じ側の膝をあげる。

ストレッチ

ストレッチをすることで、血流がよくなり、気分もよくなります。仕事の合間や、お風呂あがり、寝る前などにリラックスしながら行いましょう。

+10を目指しましょう

【健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)では1日に今より10分間体を動かす「+10」を推奨しています。普段から体を動かすことで、さまざまな病気になるリスクを下げることができます。日常生活の中で出来ることからはじめてみましょう。

安中市元気いきいき体操で健康に

安中市では平成28年、安中市合併十周年を記念して、「安中元気いきいき体操」を作成しました。1番から3番まであり、自宅でも手軽に行える運動になっています。安中元気いきいき体操を行い、体を動かす機会を作りましょう。

⇒詳しくは安中元気いきいき体操

群馬県公式健康アプリ「G-WALK+」

「G-WALK+(ジーウォークプラス)」は、日々の健康づくりをサポートするアプリです。

お手持ちのスマートフォンを持ち歩くと歩数が自動的に記録され、毎日の体重・血圧の記録もわかりやすくグラフで表示されます。食事記録を写真で残したり、自宅で取り組めるエクササイズ動画の配信や、家の中や近所を歩いてもまるで旅行気分を味わえるようなバーチャルウォーキング機能も体験できます。

また、個人の健康づくりに関する取組(歩数、体重等の入力、健康イベントへの参加等)により、「健康ポイント」が貯まり、貯まったポイントは抽選で「特典」と交換することができます。

利用料は無料となっております(通信料はかかります)。

ぜひ日々の健康管理に「G-WALK+」をご活用ください。

⇒詳しくはこちら(県ホームページG-WALK+)<外部リンク>

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

休養

- 生活にリズムをもたせよう

生活のリズムが乱れると、疲労やストレスが気がつかないうちに忍び込んできます。 - 睡眠を充分にとろう

気持ちよく目覚めるためには、時間的にはすくなくとも6時間の睡眠が標準的と言われており、質の高い睡眠をとることが重要です。また、短い昼寝(午後3時前に30分内)で、フレッシュ出来ます。 - 入浴で体もこころもリフレッシュ

入浴には心身の疲労や緊張をときほぐしたり、血液やリンパ球の循環や代謝機能を促進するなどの効果があります。ぬるめの入浴もリラックス出来ます。 - 自分の時間を見つけ、リフレッシュできるように!

休日や休暇の時には疲れを充分とった上で、趣味や余暇活動など自分なりのゆったりとした時間に当て、気分転換したりリラックスするのも重要です。

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

飲酒

お酒は適量で楽しみましょう

適正量は純アルコールで20g相当です。

通常、純アルコール量は、グラム(g)で表わされ、アルコールの比重も考慮して以下の計算式で算出します。

お酒の量(ml)×アルコール度数/100×0.8(アルコールの比重)= 純アルコール量(g)

例えば、アルコール度数5%のビールロング缶1本(500ml)に含まれる純アルコール量は、500ml×5/100(=5%)×0.8=20gとなります。女性や高齢者、少しのお酒で赤くなる人はアルコール代謝機能が低いのでこれより少ない量が適切です。

減酒のすすめ

- 多く飲んでも良い日を決める。

- 休刊日を決める。

- 週単位で飲める量を決める

- 何時まで、1次会のみ会、飲み方を決める。

迷ったら、最小限の目標とやや高めの目標の2つを目標として、お酒を減らす工夫をします。

遅くても12時までに

適量飲んでも、アルコールが体内からなくなるのは4時間以上かかります。お酒の量が多ければ、もっとかかります。次の日を考えれば、夜12時には切り上げるのが健康的です。

未成年者とお酒

未成年者はアルコールの代謝機能が低いため、急性アルコール中毒や成長障害など、全身に及ぶ障害を引き起こす危険があります。 また、将来にわたって影響するので法律でも禁じられています。

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

喫煙

厚生労働省(令和5年国民健康・栄養調査)によると、現在習慣的に喫煙している人は、15.7%(男性25.6%、女性6.9%)です。この10年前でみると男女とも減少していますが、40歳代~50歳代ではまだ3割を超えており最も高く推移しています。

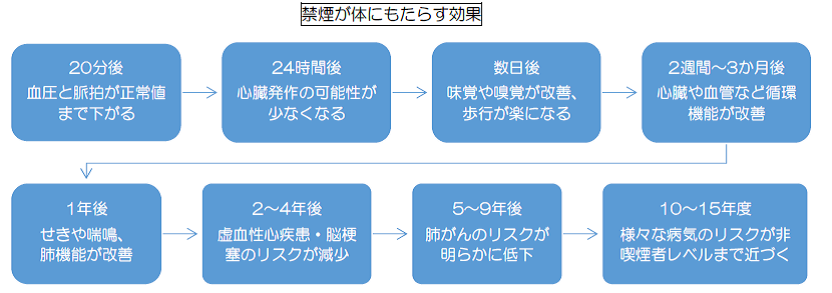

思い立ったそのときが、やめどき!

喫煙は血管を傷つけ、動脈硬化を進める最大の要因です。ですが、禁煙のタイミングはいつであっても遅いことはありません。いつ始めても効果があります。60歳でやめても確実に寿命が延びることが分かっています。

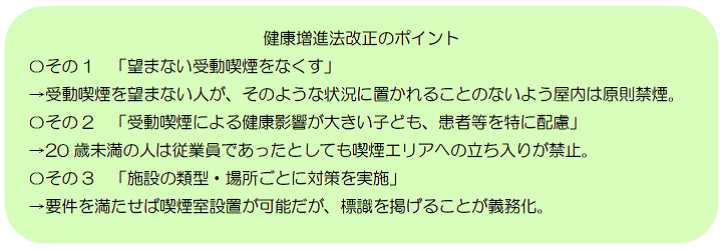

受動喫煙防止の新ルール

健康増進法が改正され、2020年4月1日より全面施行されました。私たちの暮らしも変化していきます。

自分のために!周りの人のために!はじめよう禁煙生活

ゆっくり本数を減らしていく方法は達成が難しいと言われています。あなたも禁煙してみませんか?

- 禁煙開始日をしっかり決めましょう!

- 周囲に宣言する

- 時間や気持ちに余裕がある時期が実行しやすい(大事な仕事が終わった後や連休中。飲み会など、吸いたくなる機会が少ない時に合わせるのも良い)

- 禁煙する理由を明確にしましょう!

- 病気にならず元気に過ごしたい

- お金を貯めたい

- 家族のため(家族に健康でいて欲しい、子どもと約束した)

- 吸いたい時の対処法やストレス解消法を考えておく

- 歯磨きや深呼吸をする

- スポーツや趣味でストレスを発散する

- ガムを噛む、水を飲むなど、タバコ以外を口にする など・・・

「禁煙外来は」やめられない人の強い味方

禁煙したいと思っている人のうち約半数が、禁煙を試みているというデータがあります。しかし、その中で禁煙に成功した人はわずか3~6%。「自分でやめられない」という場合は、医療のサポートを受けることもひとつの方法です。なかなか思い通りにならない人は「禁煙外来」を受診してみましょう。

「あなたが吸っているたばこの煙について考えてみませんか」禁煙週間・世界禁煙デー

毎年5月31日は、世界保健機関(WHO)が定める「世界禁煙デー」、日本では5月31日から6月6日までを「禁煙週間」としています。

今年の禁煙週間のテーマは

「受動喫煙のない社会を目指して ~私たちができることをみんなで考えよう~ 」

本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸いこんでしまうことを受動喫煙と言います。喫煙者が吸っている煙だけではなくたばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタール等の多くの有害物質が含まれています。

受動喫煙(二次喫煙)だけでなく残留受動喫煙(三次喫煙)も健康に深刻な影響を与えます。服や髪の毛、カーテン、家具、壁等からたばこ臭を感じた時には、有害物質を体内に吸い込んでしまうという被害にあっています。

令和5年国民健康・栄養調査では、非喫煙者が受動喫煙に遭遇した場所として路上、職場、飲食店等が多い状況です。平成20年以降の推計では年々減少しており、喫煙者の行動変容がみられていますが、なお一層の配慮が必要です。

厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。マナーからルールへ」

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/<外部リンク>

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111

歯と口腔の健康

歯周病とはどんな病気?

歯垢(プラーク)の中にいる細菌によって引き起こされる疾患です。歯周病は歯を失う大きな原因とされています。さらに、歯周病は全身の健康にも影響することが分かっています。歯周病を予防することは、生活習慣病をはじめ、様々な病気のリスクを減らすことも繋がります。口腔内を生活に保つ習慣を身につけましょう。

歯周病チェック

□ 歯茎がはれている

□ 歯茎から血が出ることがある

□ 唾液がネバネバしている

□ 歯が浮いたような感じがする

□ 歯が長くなったと感じる

□ 口臭がある

□ 歯がぐらつく

□にあてはまる項目が多いほど歯周病が進行している可能性があります。

歯と口の健康を保つためのコツ

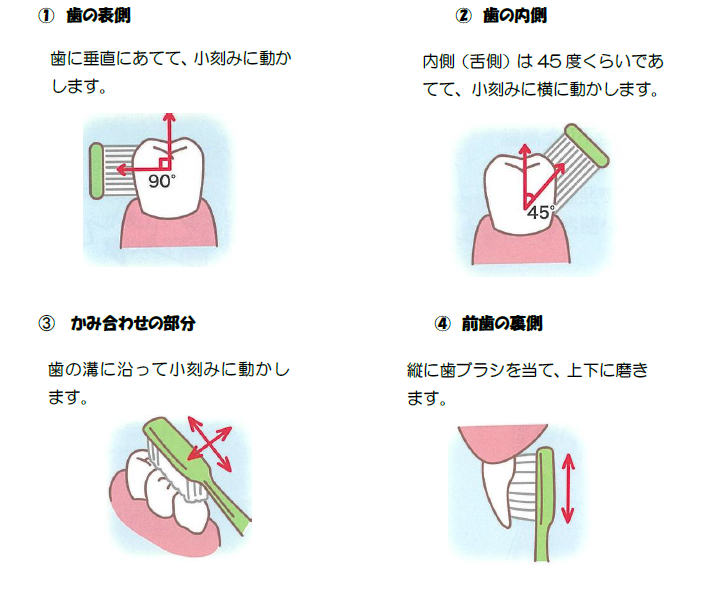

歯周病予防には、原因である歯垢を取り除くことが重要です。

歯磨きは、正しく丁寧に行いましょう。特に寝ている間は、唾液の分泌量が減り、歯周病菌が繁殖しやすくなるため、寝る前の歯磨きは念入りに行いましょう。

歯ブラシの選び方

ヘッドの部分は前歯2本分くらいの大きさが目安です。

1か月に1本を目安に、ブラシは裏から見て毛先がとびだすようになったら取り替えましょう。

歯ブラシの持ち方

磨くときに力を入れすぎると、歯や歯肉を傷つけてしまいます。ペンを持つように歯ブラシを持ちましょう。

磨き方のコツ

デンタルグッズを使おう。

歯ブラシだけでは、歯と歯の間を磨ききれません。デンタルフロスや歯間ブラシなどを併用して汚れを取り除きましょう。

かかりつけ医をもちましょう。

特に症状がなくても、半年に1度は歯科検診を受け、歯垢除去や口腔清掃をしてもらいましょう。

お問い合わせ

健康づくり課

電話 027-382-1111