本文

歴史を訪ねる旅

| 予定日数 | 想定季節 |

|---|---|

| 1泊2日 | 通年 |

|

郡区編成法により明治11年12月碓氷郡役所が開庁しました。明治44年9月20日新郡役所を竣工、これが現存する碓氷郡役所です。県内各地の郡役所の建物も次々と取り壊され、現在残っているのは碓氷郡役所の建物だけとなっています。地方自治の歴史を示す貴重な建物です。 |

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

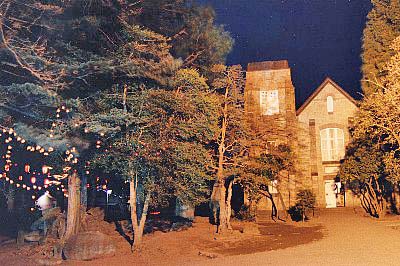

日本キリスト教団安中教会の礼拝堂は、新島襄先生召天30周年を記念して建てられたもので、正式には、「新島襄記念会堂」。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

安中城内には家臣の屋敷が建ち並んでいましたが、その一部は長屋でした。この建物はそのうちの四軒長屋で、安中城西門のすぐ東にありました。東隣に五軒長屋がありました。この長屋は建築当初は四軒長屋でしたが、そのうち三軒だけ現存していました。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

新島襄は、天保14年(1843年)、安中藩士の子として江戸・神田に生まれました。21歳で渡米しキリスト教徒となり、帰国後父母の住む安中へ帰郷し、キリスト教を伝道しました。その後、神戸から京都へ向かい、同志社英学校を設立し、47歳でこの世を去りました。ここでは、その遺品や関係書類、写真などを展示しています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

市の北西部、東上秋間の岩戸山には、赤穂義士・片岡源五右衛門の下僕・元助が浅野長矩夫妻と四十七義士の供養のため、20年の歳月をかけて建立した47の石像と石宮があります。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

磯部温泉は地図の温泉記号の発祥地として知られています。妙義山を借景として清流碓氷川沿いの風光明媚な場所に温泉街が開けています。「恵みの湯」には、大浴場・露天風呂があり、なかでもミネラルたっぷりで新陳代謝を活発にする砂塩風呂はお肌がつるつるになると女性に大人気です。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

茶屋本陣は大名や公家などが休息したところです。 問い合わせ |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

見て、触れて、体験できる峠と鉄道の歴史。通称ポッポタウン。日本で唯一碓氷峠専用電気機関車『EF63』が運転体験ができ、また展示してある『EF62』や『189系あさま号』の運転席に入って機器類に触れることもできます。 問い合わせ |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

上州と信州の国境の関所跡。箱根の関所と並ぶ、日本三大関所跡の一つです。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

峠を行き来する列車の電力を供給するために明治44年に建設。国の重要文化財です。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

「碓氷第3橋梁」通称「めがね橋」は、明治25年に完成した日本最大の煉瓦造りの4連アーチ式の鉄道橋として国の重要文化財に指定されています。現在は遊歩道「アプトの道」として橋上を歩けるように整備されています。新緑はもちろん、紅葉の季節も景色が美しく、多くの人を魅了しています。 |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

碓氷峠のふもと坂本宿にある天然温泉峠の湯。大浴場、和洋の露天風呂、家族風呂にサウナを備えた日帰り温泉施設。露天風呂から眺める裏妙義の景色は旅の疲れを癒します。 問い合わせ |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

|

坂本宿には昔の屋号を掲げる家がたくさん見られます。碓氷川に沿った台地に川筋に平行した形で設けられた坂本宿は長さ六町十九間(約700メートル)、北側と南側には百六十軒の家々が建ち並んでいました。 |